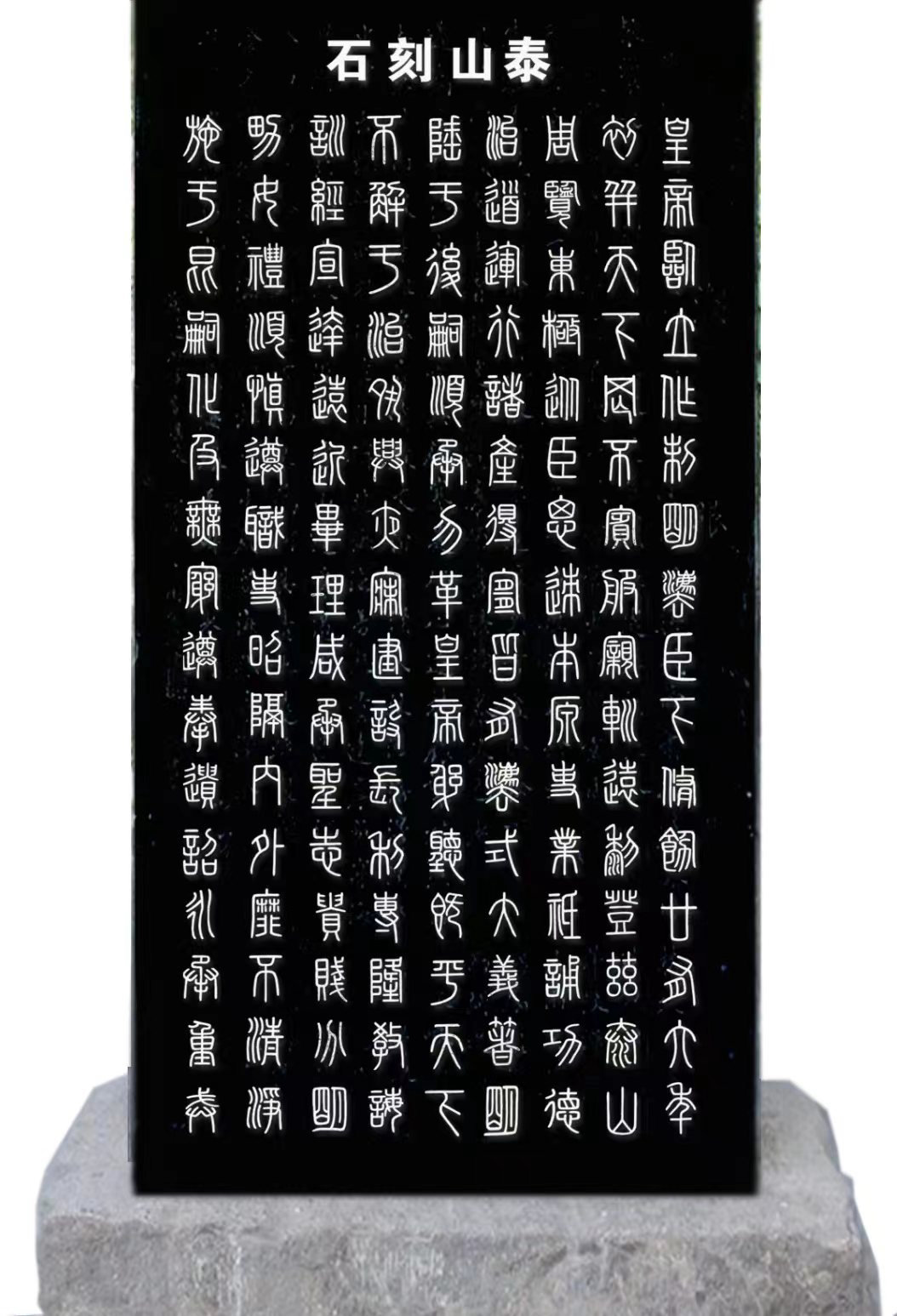

集补复原秦始皇巡游七刻石秦篆写本

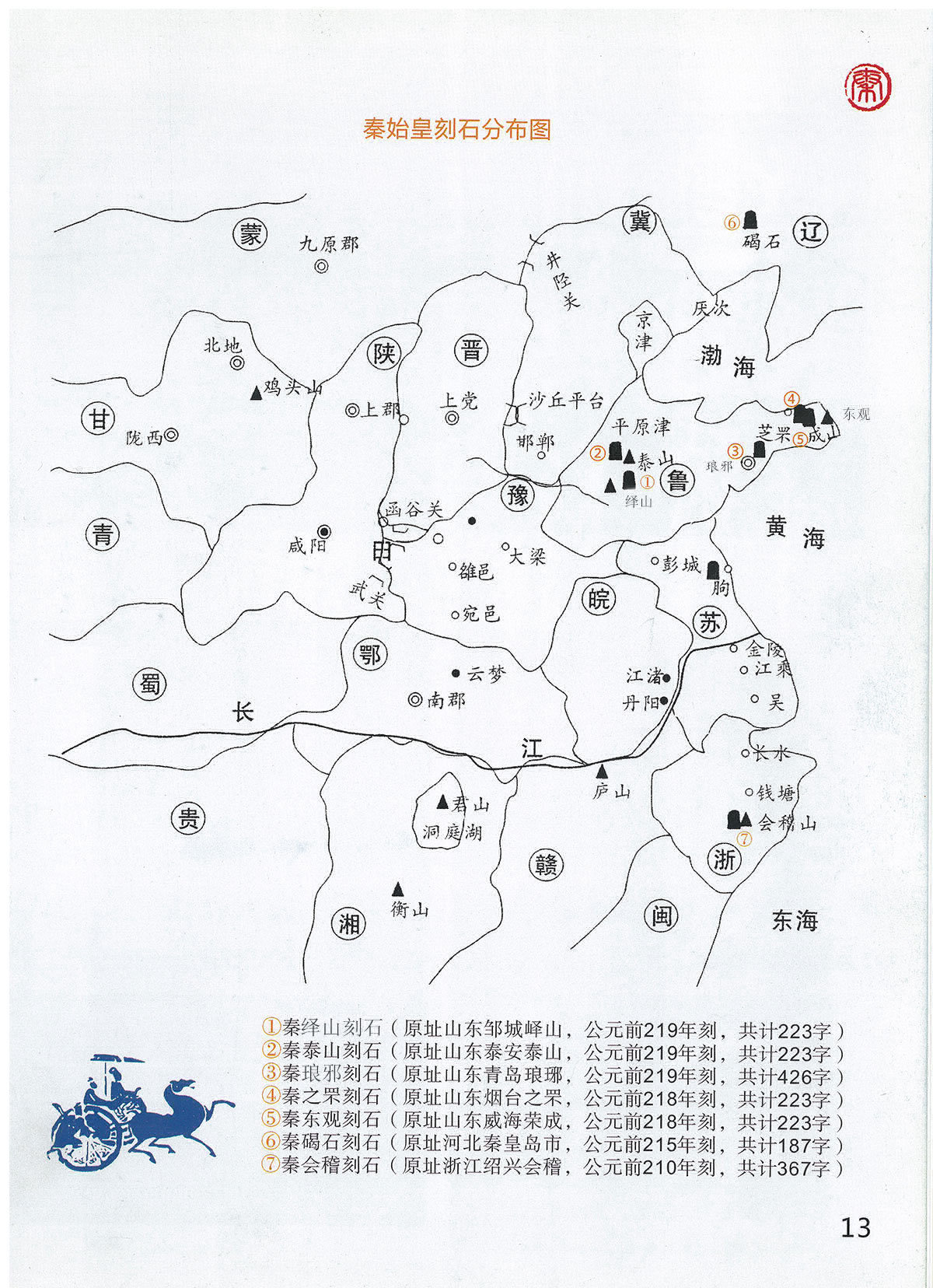

秦始皇巡游七刻石即秦刻石一般是指《史记·秦始皇本纪》中记载的,秦始皇于公元前221年统一六国后,数次出巡各地,群臣为歌颂其功德、昭示万代而所刻之石。刻石共有七处,分别称“绎山刻石”(公元前219年)、“泰山刻石”(公元前219年)、“琅邪刻石”(公元前219年)、“之罘刻石”(公元前218年)、“东观刻石”(公元前218年)、“碣石刻石”(公元前215年)和“会稽刻石”(公元前210年)。

秦始皇巡游七刻石即秦刻石。据《史记·秦始皇本纪》中记载,秦始皇于公元前221年统一六国后,数次出巡各地,群臣为歌颂其功德、昭示万代而所刻之石。刻石共有七处,分别称“绎山刻石”(公元前219年)、“泰山刻石”(公元前219年)、“琅邪刻石”(公元前219年)、“之罘刻石”(公元前218年)、“东观刻石”(公元前218年)、“碣石刻石”(公元前215年)和“会稽刻石”(公元前210年)。故称“秦七刻石”、秦以后也称“秦七碑”。秦始皇去世后,秦二世于元年(公元前209年)出巡,又于每一刻石旁复刻诏书,并刻随从大臣姓名,以彰秦始皇成功盛德。

秦始皇巡游七刻石具有重大的历史价值和艺术价值,既是“书同文”这一伟大壮举的历史见证,又是统一全国的纪功丰碑和治理天下的政治宣言,也因此确立了“秦篆”在中国文字史上的地位,它彰显了中国书法史的辉煌源头和楷模,有利于源远流长、博大精深的中国传统文化藉以一脉相传。经二千余年的历史沧桑,由于人为破坏和自然侵蚀,七刻石只有《琅邪刻石》残碑84个字保留在国家博物馆。

为拯救祖国文化瑰宝,恢复秦七刻石的历史原貌,让这些堪称国宝的珍贵文化遗产在世人面前重现风采,中华人民共和国文化部于1979年成立中国秦篆研究组(1981年改为中国秦文研究所),从全国调集20多位古文字学家、史学家、篆刻家,在组长(所长)李文放的主持下,从民间图书馆、博物馆等,从浩瀚拓本碑帖中,广泛搜集、考证、研究、选择、整理,去伪存真、去粗取精,历经二十余载的辛勤工作,终于使秦始皇七刻石得以集补重修,李文放先生按照《七刻石》的笔意重书刻写,并拓印成七卷古风盎然的巨制。经国家文化部、中国社会科学院组织国内著名古文字学家、史学家和文物专家鉴定,认为重书的秦始皇巡游七刻石篆文“形神兼备”,与“斯篆”臻于神似。被誉为“两千年书法史上的壮举”、“文物复原的一大贡献”。

三、研究论证活动照片